Parce que devant les froideurs de l'hiver et les troupeaux de cons de racistes, de réactionnaire et d'intégristes qui nous font chier... Un peu de musique de la scène pop algérienne, cela a un côté bien tranquille avec un petit côté politiquement incorrect !

mardi 17 décembre 2013

jeudi 12 décembre 2013

Situation en Ukraine : les précisions du Parti communiste ukrainien pour une meilleure compréhension.

UKRAINE - appel du Parti communiste d’Ukraine,

Comité Central - 9 décembre 2013

Chers camarades,

Tous les pays civilisés du monde ont été submergés par une vague d’informations sur la situation complexe qui prévaut en Ukraine. Lundi 2 décembre 2013, les titres des premières pages des plus grands journaux et les éditions en ligne du monde entier traitaient de la révolution en Ukraine, d’émeutes, d’opposition publique et de crise politique. L’attention de la communauté internationale était braquée sur l’Ukraine.

Dans le but d’ éviter tout malentendu concernant cette situation, de permettre une compréhension correcte de la réalité et de donner des renseignements excluant toute spéculation ou provocation, le Parti Communiste d’Ukraine tient à fournir des explications aux membres du mouvement communiste international et du groupe des partis du travail, et à leur communiquer des informations exactes sur la situation réelle en Ukraine et sur les raisons qui ont entraîné le peuple ukrainien à monter sur les barricades.

La raison essentielle de la crise politique en Ukraine est la grande erreur que le Président Viktor YANUKOVYCH a faite en matière de politique étrangère. Depuis presque trois ans le Président et le Gouvernement d’Ukraine n’ont cessé d’abreuver la société ukrainienne de promesses sur l’Union Européenne. Or, ils ont passé toutes ces années sans entreprendre des démarches effectives en faveur d’une intégration européenne de l’Ukraine, alors que parallèlement grandissaient les tensions avec la Russie et que l’on s’approchait d’une fracture au sein de la société ukrainienne. Dans le même temps ; l’opinion publique en Ukraine était divisée entre les partisans et les opposants de l’intégration européenne.

C’est pour cette raison que le Parti Communiste d’Ukraine a voulu entreprendre tout ce qui était possible pour organiser la tenue d’un Référendum sur les priorités de la politique étrangère future de l’Ukraine. Nous étions convaincus que pour éviter une fracture au sein de la société, c’est au peuple d’Ukraine, et à lui seul, que revient le droit de choisir les priorités de la future politique étrangère.

Mais, le Gouvernement en place, dirigé par le Président de l’Ukraine, s’est opposé avec force à toutes les actions du Parti Communiste d’Ukraine : blocage de décisions prises par la Commission Électorale Centrale d’Ukraine, décisions de justice interdisant la tenue de réunions destinées à organiser des groupes d’action en faveur d’un Référendum, interdiction de la collecte de signatures pour un référendum etc….Donc, abandonnant le projet de référendum et la politique de rapprochement avec l’Union Européenne et élargissant ses visées en direction de la Russie, le Président et le Gouvernement d’Ukraine ont montré qu’ils n’étaient pas intéressés de connaître l’opinion du peuple ukrainien.

Comité Central - 9 décembre 2013

Chers camarades,

Tous les pays civilisés du monde ont été submergés par une vague d’informations sur la situation complexe qui prévaut en Ukraine. Lundi 2 décembre 2013, les titres des premières pages des plus grands journaux et les éditions en ligne du monde entier traitaient de la révolution en Ukraine, d’émeutes, d’opposition publique et de crise politique. L’attention de la communauté internationale était braquée sur l’Ukraine.

Dans le but d’ éviter tout malentendu concernant cette situation, de permettre une compréhension correcte de la réalité et de donner des renseignements excluant toute spéculation ou provocation, le Parti Communiste d’Ukraine tient à fournir des explications aux membres du mouvement communiste international et du groupe des partis du travail, et à leur communiquer des informations exactes sur la situation réelle en Ukraine et sur les raisons qui ont entraîné le peuple ukrainien à monter sur les barricades.

La raison essentielle de la crise politique en Ukraine est la grande erreur que le Président Viktor YANUKOVYCH a faite en matière de politique étrangère. Depuis presque trois ans le Président et le Gouvernement d’Ukraine n’ont cessé d’abreuver la société ukrainienne de promesses sur l’Union Européenne. Or, ils ont passé toutes ces années sans entreprendre des démarches effectives en faveur d’une intégration européenne de l’Ukraine, alors que parallèlement grandissaient les tensions avec la Russie et que l’on s’approchait d’une fracture au sein de la société ukrainienne. Dans le même temps ; l’opinion publique en Ukraine était divisée entre les partisans et les opposants de l’intégration européenne.

C’est pour cette raison que le Parti Communiste d’Ukraine a voulu entreprendre tout ce qui était possible pour organiser la tenue d’un Référendum sur les priorités de la politique étrangère future de l’Ukraine. Nous étions convaincus que pour éviter une fracture au sein de la société, c’est au peuple d’Ukraine, et à lui seul, que revient le droit de choisir les priorités de la future politique étrangère.

Mais, le Gouvernement en place, dirigé par le Président de l’Ukraine, s’est opposé avec force à toutes les actions du Parti Communiste d’Ukraine : blocage de décisions prises par la Commission Électorale Centrale d’Ukraine, décisions de justice interdisant la tenue de réunions destinées à organiser des groupes d’action en faveur d’un Référendum, interdiction de la collecte de signatures pour un référendum etc….Donc, abandonnant le projet de référendum et la politique de rapprochement avec l’Union Européenne et élargissant ses visées en direction de la Russie, le Président et le Gouvernement d’Ukraine ont montré qu’ils n’étaient pas intéressés de connaître l’opinion du peuple ukrainien.

mardi 10 décembre 2013

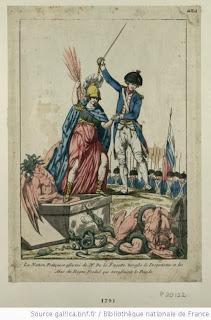

Brève Histoire du lien entre les Révolutionnaires et la République par Michel Vovelle.

Les révolutionnaires et la République de 1789 à nos jours, Michel Vovelle*

Révolution et République semblent former l'un de ces vieux

couples que l'on aime à classer parmi les fameuses exceptions

françaises. Faut-il considérer à présent que cet itinéraire commun est

entré, au gré d'un bicentenaire éludé et des bouleversements de l'ordre

du monde, dans les limbes d'un passé révolu ?

Révolutionnaires et République, depuis 1789 jusqu’à nos jours : voilà

un thème qui pourrait paraître rebattu, et en tout cas qui ne m’est pas

indifférent, tel que je l’ai abordé dans La passion de la République

(1992) puis dans 1789, l’héritage et la mémoire (2007). Qu’est-ce qui

est passé de mode, la République ou les Révolutions, jusqu’à leur

nouvelle explosion controversée depuis 2011 ? Les deux dira-t-on. La

Révolution est (ou était) terminée et François Furet avait gagné, les

républiques faisaient piètre figure.

En France, c’était comme la fin d’un vieux couple, d’un de ces

mariages mal assortis quoiqu’assez durables bien que fondés sur un

malentendu. Maurice Agulhon, sans méchanceté mais avec l’humour discret

qui le caractérise, l’avait illustré par la citation d’une « bavure »

municipale à Andernos en Gironde célébrant sur son monument la

République née le « 21 septembre 1789 » [au lieu du 21 septembre 1792,

ndlr.] ! Quelle erreur inexcusable pour des contemporains de Jules Ferry

que ce court-circuit chronologique… mais combien révélatrice d’une

culture politique de la Troisième République, qui associait jusqu’à les

confondre les deux notions Révolution et République.

Ciblant d’abord le temps de la Révolution de 1789-93, nous savons

bien que cette symbiose n’allait pas de soi. En 1789, l’idée même de

République n’était pas à l’ordre du jour. Jean-Paul Marat, le seul ou

presque qui dans Les chaînes de l’esclavage en ait appelé dès les

années 1770 aux « feux de la sédition » et à la subversion violente ne

présentait pas la République comme une panacée. D’autres non plus même

s’ils ont laissé échapper le mot de Révolution, comme Jean-Jacques

Rousseau (« Nous vivons le temps des Révolutions »). Car pour les

observateurs ou les penseurs des Lumières finissantes, les républiques

contemporaines c’était Venise, vieille oligarchie décrépite, les

Pays-Bas ou les Cantons suisses, au pouvoir contesté d’élites fermées.

Certes, à ce tableau dissuasif y avait-il deux échappées qui redonnaient

au mot de République valeur d’idéal ou d’espoir : une dans le passé,

l’autre dans un présent encore incertain. Dans le passé, c’était la

République romaine, cette référence antique dont tous ou presque sont

alors imprégnés, référence morale et politique à des valeurs plus encore

qu’à des institutions anciennes. Dans le présent un présent que maniant

volontairement l’anachronisme je me risquerai à comparer au regard

interrogatif que nous portons aujourd'hui sur les Révolutions arabes se

déroulaient les épisodes que nous nous sommes accoutumés à désigner

comme les Révolutions atlantiques. Soit bien sûr, au premier rang, la

guerre d’indépendance des treize colonies américaines, qui devait donner

naissance à la République des États-Unis, dont il n’est pas question de

sous-estimer l’effet.

Un Impôt juste et redistributif est aussi un Droit de l'homme... que le patronnat cherche surtout à remettre en cause !

La République et l’impôt, Pierre Crétois*

Les questions de l’impôt et de la redistribution prennent tout

leur sens dans l’articulation la plus harmonieuse possible de la

protection des personnes et de l’intérêt commun.

Le rapport de la République à l’impôt n’est pas tout simple.

Entendons-nous sur le fait que la République est à la fois une réalité

historique et institutionnelle qui, en France, naquit avec la Révolution

et, après un moment d’éclipse au début du XIXe siècle, fut durablement

réactivée à partir de 1870. « République » est aussi un mot politique

magique dont le contenu est, pour ceux qui l’emploient, assez flou. La

République, enfin, est un objet théorique dont le sens minimal pourrait

se résumer dans la primauté du bien commun sur toute autre considération

et donc aussi dans l’exigence de vertu civique – par vertu, on entend

le fait d’avoir conscience de l’importance du bien commun.

Le rapport de la République à l’impôt n’est pas tout simple.

Entendons-nous sur le fait que la République est à la fois une réalité

historique et institutionnelle qui, en France, naquit avec la Révolution

et, après un moment d’éclipse au début du XIXe siècle, fut durablement

réactivée à partir de 1870. « République » est aussi un mot politique

magique dont le contenu est, pour ceux qui l’emploient, assez flou. La

République, enfin, est un objet théorique dont le sens minimal pourrait

se résumer dans la primauté du bien commun sur toute autre considération

et donc aussi dans l’exigence de vertu civique – par vertu, on entend

le fait d’avoir conscience de l’importance du bien commun.Il ne s’agit pourtant pas de sacrifier l’individu au bien commun en lui imposant, par exemple, des sacrifices à travers des prélèvements obligatoires qui compromettraient l’accès aux ressources nécessaires. Dans une société individualiste, le bien commun passe par le respect absolu de l’intégrité des personnes. Ce point est d’importance car on s’aperçoit alors aisément qu’un enjeu essentiel pour une République convertie à l’individualisme, c’est l’articulation la plus harmonieuse possible de la protection des personnes et de l’intérêt commun. C’est dans ce cadre que les questions de l’impôt et de la redistribution prennent tout leur sens.

Restriction du droit de propriété ou modèle redistributif

La manière dont les républicains se sont positionnés par rapport à l’impôt dépend du contexte historique de leurs discours. Durant l’Ancien Régime, les premiers républicains modernes se sont efforcés de poursuivre les voies de l’émancipation individuelle notamment en s’opposant à l’imposition confiscatoire exigée par les seigneurs affamant les paysans, ils ont pu alors, et dans ce contexte, s’opposer à l’impôt et promouvoir la protection absolue de la propriété individuelle. Par ailleurs, jaloux de l’indépendance et de la vertu civique, les premiers républicains considéraient que l’État n’avait pas à remplir les greniers des particuliers mais seulement à s’assurer que chacun puisse se procurer le nécessaire par son propre travail sans avoir à se soumettre au pouvoir d’autrui. Mieux encore, si la redistribution est une manière de déléguer à des fonctionnaires le soin de la chose publique, elle est, pour les premiers républicains, le signe de la corruption des mœurs. Chacun doit, en effet, donner directement de sa personne pour la chose publique. Les premiers républicains modernes avaient donc tendance à être sinon défavorables au moins critiques à l’égard de l’impôt et de la redistribution.

Lutte contre l'extrême-droite : Face à ce danger, le mouvement communiste devrait se réapproprier le meilleur de la tradition nationale.

Que pouvait-on répondre philosophiquement aux nationalismes

triomphants des années 1930 ? Fallait-il leur opposer un refus pur et

simple de la nation ? Henri Lefebvre en 1936 s'engageait dans la voie

contraire. Le nationalisme prétendait défendre la nation ? Henri

Lefebvre montre qu'en réalité il menaçait son unité. En désignant un «

ennemi intérieur », il créait les conditions d'une guerre civile larvée.

Face à ce danger, le mouvement communiste devait se réapproprier le

meilleur de la tradition nationale.

Par Henri Lefebvre, (1901-1991),

philosophe. Il a notamment enseigné aux universités de Strasbourg et de Nanterre.

" Dans l'antipatriotisme proprement dit, plusieurs éléments peuvent

se discerner. Il a souvent comporté une solidarité profonde avec le

prolétariat et les opprimés de tous les pays. Dans certaines

circonstances, ce sentiment s'est violemment opposé au sentiment

national. Mais une opposition aussi nette et absolue porte la marque

d'une conscience encore hésitante, qui sépare les faits et les idées, et

n'en voit pas les rapports. Il n'est pas prouvé que le sentiment

national soit nécessairement autarcique et impérialiste. Ses origines

sont révolutionnaires. D'une part, il n'est pas davantage démontré que

l'internationalisme soit exclusif du sentiment national. Certes Marx et

Engels ont déclaré que les prolétaires n'ont pas de patrie ; ils ne

doivent pas se considérer comme liés par un sentiment de fidélité à un

ensemble de choses et d'institutions qui n'ont de réalité et de sens que

dans certains rapports de propriété. Mais Marx et Engels n'ont jamais

dit que le prolétariat était sans nationalité, et ne se trouvait pas

devant des problèmes nationaux. L'opposition absolue entre le sentiment

national et l'internationalisme n'est pas marxiste ; car aucune

affirmation absolue n'est dialectique. Elle exprime une maladresse

idéologique. L'antipatriotisme de principe ressemble aux premières

réactions des ouvriers devant les machines ; ils voulaient les détruire.

Ils ont peu à peu compris que ce n'était pas la solution. Il ne faut

pas plus détruire la technique administrative, la machine étatique

nationale que les machines des entreprises et le système comptable des

banques. Il faut les remanier et les utiliser suivant les exigences qui

sont celles du prolétariat et en même temps celle de la civilisation

industrielle moderne.

Deux nations dans la nation

Le prolétariat a eu parfaitement raison de se défier d'un sentiment que ses maîtres surent capter et diriger. Il faut un degré plus élevé de conscience pour comprendre la plasticité du sentiment national, sa spiritualité, son lien complexe avec la politique – pour comprendre que son caractère réactionnaire lui est venu de certaines circonstances précises et modifiables. Le sentiment national a été capté et utilisé politiquement contre la nation authentiquement réelle, contre le peuple. Mais le prolétariat peut à son tour s'en emparer ou récupérer l'œuvre spirituelle de la communauté populaire. Délivré du fétichisme et des rites formels, le sentiment national n'est-il pas l'amour d'un sol imprégné de présence humaine, l'amour d'une unité spirituelle lentement élaborée par les travaux et les loisirs, les coutumes et la vie quotidienne d'un peuple entier ? Dès que l'on comprend cela, on comprend aussi que la culture nationale, en se séparant de ce contenu et de ce fondement vivant, devient formelle, abstraite, et se disperse, s'exténue, s'enfonce dans la vulgarité bourgeoise. Alors la communauté dans la nationalité prend toute sa signification. L'antipatriotisme peut passer pour un sentiment national refoulé et frustré. Les richesses matérielles et spirituelles de la communauté échappaient à ceux qui contribuaient si profondément à leur création. Elles leur échappent encore dans la plupart des pays du monde. Une classe de maîtres, une petite minorité les a confisquées. La communauté nationale n'est pas accomplie. Il y a deux nations dans la nation [...].

Inscription à :

Commentaires (Atom)